前回までメンバー個々の事情・コミケの準備(主に記事書き)でバタバタしていた反動でしょうか、今週のローテクは「ゆる~く」活動となりました。

まずは私(マサ)の活動報告です。

仕事で月一の本社打合せの帰りにアキバへ寄り、IchigoJam(イチゴジャム)を購入しました。

・・・コレで3台目です。

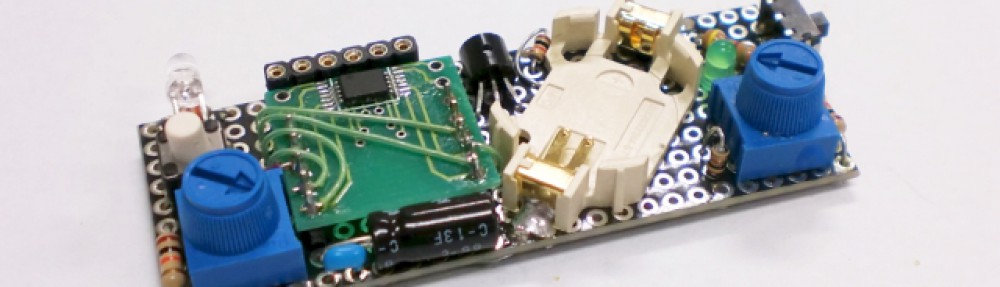

パーツはこれだけ。

うちの甥っ子どもがもう少し大きくなったら勧めてみよかしら?

(妹弟に殴り○されそうだ・・・)

コレで完成。あとはテレビにつなげるだけでBASICがつかえるんだから大したもんです。

続いてあーさんの活動報告。

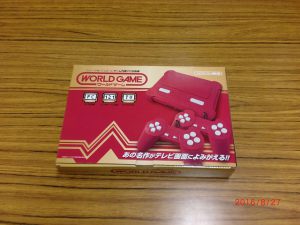

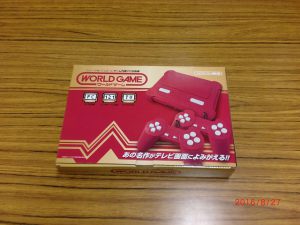

酔った勢いでゲーセンのクレーンゲームでGetしたそうな。

FC互換機です、内蔵ゲームも121個あるそうです・・・大半のゲームは意味不明だそうな(マニュアル・取説なし)

本体は本家FCとは比べモンにならないくらい貧弱なプラスチック筐体でした。

ROMカセットを挿さないと内蔵ゲームのメニューが立ち上がります。

私もいくつかゲームをやらせていただきましたが、やはり意味不明でした。

写真はありませんが、途中、スー○ーマ○オ3のROMカセットを挿しプチゲーム大会となったのは秘密です。

裏ワザ合戦(?)となったのも秘密です・・・メンバー曰く「頭が覚えていなくても体が覚えている」とのこと。

最後に

高校在学時お世話になった(私の記憶では進路指導だった)先生がローテクに持ってきてくださったモノの御紹介を。

(当日、先生は別の用件でローテクに用がおありでした)

ピーナッツかぼちゃと言うそうな。

「調理して残った種使えるよ」と言われましたので、早速来年畑に植えてみます。

(M)