こんにちは。かいちょうです。

前回の手痛い失敗に懲りず、二枚目の液晶を題材に再び修繕にチャレンジをしてみます。

もはや半田ごてで無傷で外すのは不可能だと(ようやく)悟ったので、ヒートガンを使うことにしました。今回購入したヒートガンはAmazonで爆安販売(1500円ぐらい)だったものです。

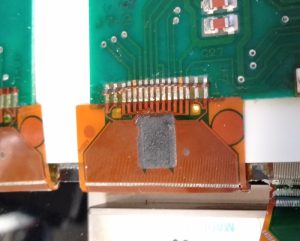

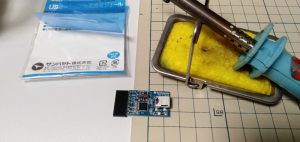

ちゃんと動くか一抹の不安はありましたが、スイッチオン!するとあら不思議。熱をゆっくり掛けると何もしていないのにフィルム部がペロンとキレイに剥がれてくれました。剥がれた様子がこちらです。元々粘着でもくっついていたようですが半田と一緒に外れてくれました。

ちゃんと動くか一抹の不安はありましたが、スイッチオン!するとあら不思議。熱をゆっくり掛けると何もしていないのにフィルム部がペロンとキレイに剥がれてくれました。剥がれた様子がこちらです。元々粘着でもくっついていたようですが半田と一緒に外れてくれました。

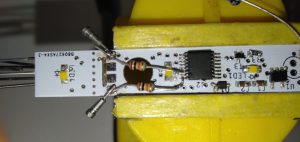

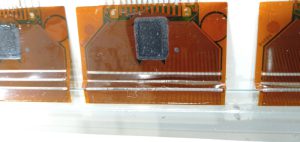

各端子を拡大したのがこちら、前回のひどい有様を見られた方は、いかに無傷で外れたかが良く理解いただけるかと思います。

各端子を拡大したのがこちら、前回のひどい有様を見られた方は、いかに無傷で外れたかが良く理解いただけるかと思います。

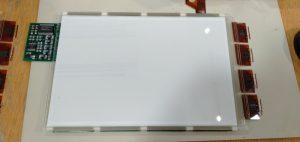

さぁ、ここからスクレーパとエタノールを使って裏面のビネガーでやられた反射板を剝いでいきます。

さぁ、ここからスクレーパとエタノールを使って裏面のビネガーでやられた反射板を剝いでいきます。

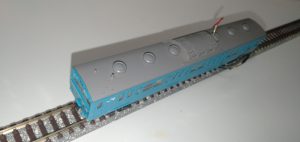

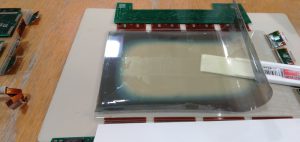

一度コツをつかむと結構サクサク進みます。接着面ともう一層ある面を同時に外し当面になった液晶部分の後ろにA4のPPC用紙を入れてみます。美しい透過する液晶が蘇ってきました。ところが・・・

一度コツをつかむと結構サクサク進みます。接着面ともう一層ある面を同時に外し当面になった液晶部分の後ろにA4のPPC用紙を入れてみます。美しい透過する液晶が蘇ってきました。ところが・・・

これであとは交換用の偏光板と反射板を張り付ければ完了!と思ったところで重大な損傷に気づきました。

これであとは交換用の偏光板と反射板を張り付ければ完了!と思ったところで重大な損傷に気づきました。

な、なんと液晶フィルムの屈曲部の配線がブチブチに切れている!

な、なんと液晶フィルムの屈曲部の配線がブチブチに切れている!

どうも必死になって偏光板をスクレーパで剥がしているときに気づかずに傷つけていたようです。

一か所ならまだしも複数個所が損傷しています。見つけたのは横ラインですが縦も傷ついているのでこれはもうドット抜けどころか盛大なライン抜け必至です。

大変残念ながら二枚目もダメにしてしまいました。自分が悪いのはわかっていますが正に茫然自失状態です。

これで当座はライン抜けしているものを仮として付けておく以外に選択肢がなくなりました。ぐぬぬぬ・・・ですが、仕方ありません。

今回、複数回に渡ってEPSON PC-286NFの修理を取り上げましたが、FDDはなんとか一台を再生、液晶は実質上全敗という結果になりました。改めてビネガー症候群の修繕の難しさを感じたところです。

液晶については、気長に代替となる液晶を探すか、現代風の液晶交換(–>大工事です)をするかゆっくり考えたいと思います。

今日はこの辺で。

(K)