皆様お久しぶりです。

以前にアナウンスしました通り、当サークルは千曲ロボット研究室さんで委託販売予定です。

現在恒例の前日製本を実施中です。

毎度の事ながらバタバタですが、昨年よりは進行が速いので今日は十分寝れそうです。

明日は是非ご来場ください。

場所は南地区 ラ-20aになります。

(K)

今回、千曲メカトロ研究室さんのご厚意により、千曲さんのブースで委託販売できることになりました。月曜日(8/12) 南地区 ラ-20aになります。新刊も内容を変えてリリース予定です。また、メンバーも常駐予定ですので、よろしければお越しいただければと思います。

千曲さんご厚意ありがとうございます。千曲さんのWEBサイトはこちらです。

落選しました。。。

改めまして、皆様こんにちは。かいちょうです。

既にコミケのサークル検索でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、当部 ヨシノローテック は今回C96で抽選漏れ(落選)と相成りました。期待していた方には大変申し訳ございません。

オリンピック・パラリンピック開催の影響で東館が使えず、四日開催となった影響なのか・・・はたまた何か別な理由かはわかりませんが、模様替え第二号に向けた工作を鋭意進行していた最中であったので残念で仕方ありません。

現在、

・ご縁がある他団体様に委託

・Amazon publisher servicesなどを使ったリリース

を相談、検討しております。いずれにしても方針が固まり次第このページにてご連絡させていただきます。ご期待頂いた皆様に新ネタを届けられるように頑張りますので今しばらくお待ちください。

(K)

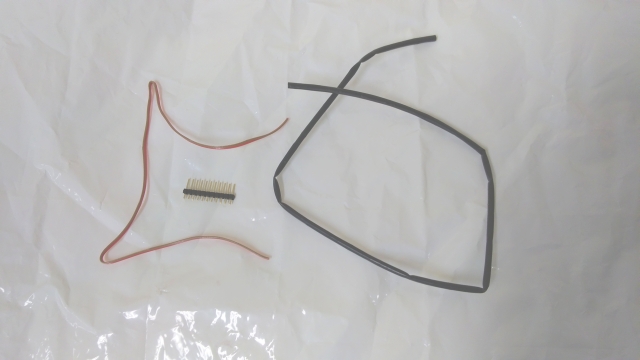

工作記事としてはだいぶ長いことあいてしまいました。不定期ですが月に数回集まって活動していたのですが、中々見せられるような区切りのよい成果が出ていなかったのでWebページを更新できず・・・。今回は超絶簡単な工作ですがご紹介を。 材料は圧着用ケーブルの配線、2.54ピッチのピンヘッダ、熱収縮チューブです。

作成するアイテムはTOMIXの旧型コントローラと新型コントローラ用のDCフィーダと接続するための変換ケーブルです。

現在のコントローラとDCフィーダの接続は白いコネクタで行うようになっています。が、古い(20年ぐらい前の)コントローラは配線むき出しでスクリューレス端子台に留める方式でした。(写真があると良いのですがあとで張ります)

我が家はなぜか古いコントローラばかりなのに、新しいコントローラ用のDCフィーダを買ってしまうということをやらかしてしまい。そのままでは着かない組み合わせになっていました。(これまでの走行会ではクリップを使って無理やりつけてました)

純正の旧コントローラ用のDCフィーダを買いなおす、コネクタを切り落として旧仕様にする・・・なども考えたのですが、なんだか勿体ないのと、久しぶりに半田ごてをにぎりたい(w)ので、作ることにしました。

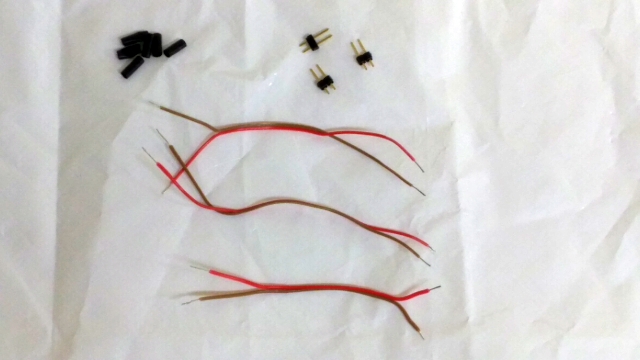

まず、簡単に加工をします。配線を切り分けてハンダめっき。ピンと熱収縮チューブも切り分けます

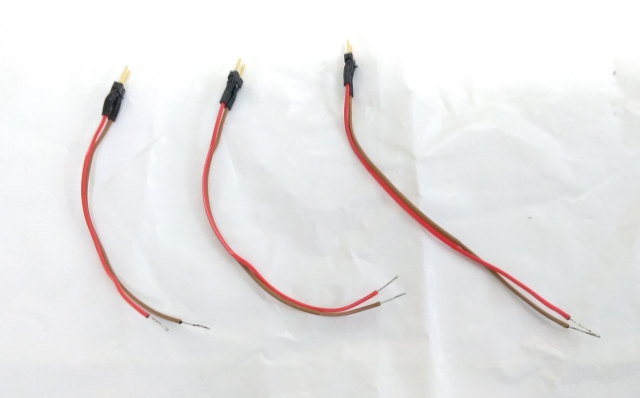

各パーツを組み合わせて最終的に延長ケーブル(片方が2.54のピンヘッダで片方が半田めっきされた配線)のように組みます。ピンヘッダを半田する前に配線側に通さないと後でまた外す羽目になります。。。(よくやりますね)

あっと言う間に組みあがります。出来栄えはこんな感じ↑になります。今回、旧コントローラ三台(5001, DU-1, DU-2)用に3本つくりました。これで不安定なクリップ止めとはおさらばできます。総時間1時間かからないミニ工作です。

TOMIXやカトーのコントローラのコネクタ、どこかで売ってないでしょうかね? 売っていれば、自作コントローラの時に、純正フィーダを付けられるようになるのですが・・・。

さて、箸休めの工作を終えた後は、DCCのコード移植を行わないと。。。

(K)

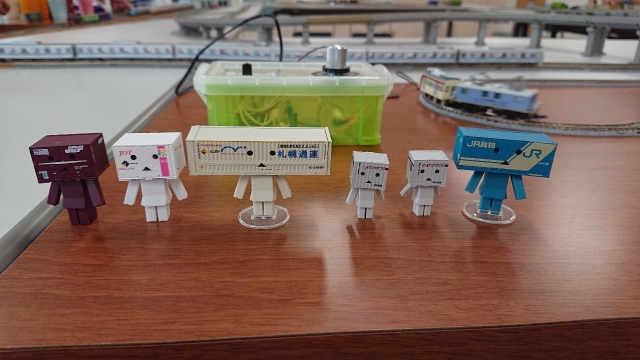

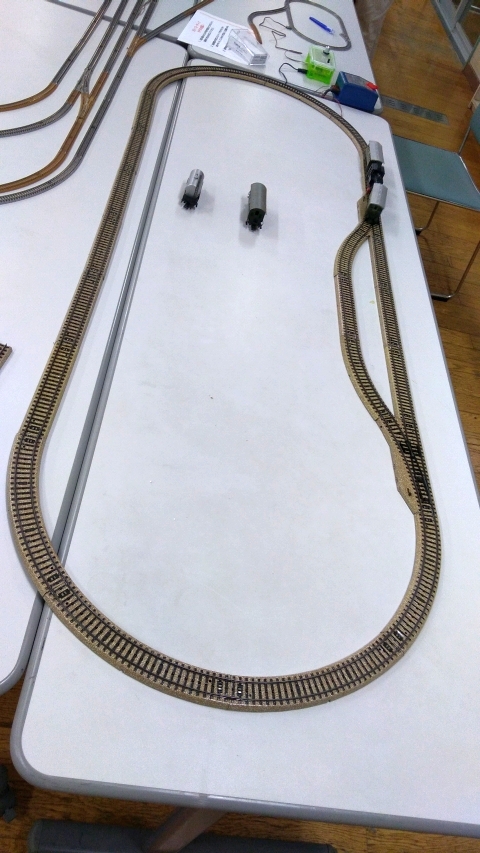

先日開催しました鉄道模型運転会の模様をレポートしたいと思います。

今回も前回同様、武蔵野市西久保コミニティセンタの多目的室で開催しました。

各ゲージの配線は以下の通り

・Nゲージ

複々線とBトレ専用路線

・メルクリン

待避線付き単線ループ

一部高架区間があるのも前回と一緒ですが、配線はちょっとだけ見直しました。

今回もBトレは自作コントローラを接続しています。

来場者のお写真は掲載できませんが、多くの地域の方にもご来場いただくことができました。

次回は未定ですが、今年中にもう1~2回は実施したいと考えています。

(K)

こんにちはかいちょうです。

ご連絡が直前になりましたが、今年夏も鉄道模型運転会を実施することになりましたのでお知らせします。

以下の要綱で公開いたしますので、お近くの方、興味がある方は是非お越しください。

日にち : 令和元年6月2日(日曜日)

時間 : 13:00-17:00ごろ

場所 : 武蔵野市西久保コミセン B1F 多目的室

〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1丁目23−7

お願い :

・写真は過去の走行会の模様で当日のイメージです。走行する車両は異なる可能性があります。

・鉄道模型は壊れ易いのでお手を触れないようにお願いいたします

・思わぬ怪我をされないように、小さなお子様をお連れの保護者の方はお子様から目を離さないようにお願いいたします

※忙しくてHPを更新できておらず、実はコミセン掲示のポスタの方が先にアナウンスしていたのは内緒です。。。

(K)

ほぼ月一となってしまっている活動報告ですが、今回は家庭菜園のチョイ工作記事になります。

(つまり、電子工作に一切関係ない)

ベランダ菜園で葉モノ野菜を育てているのですが、最近ハトやスズメによる害鳥被害にあっており、せっかく収穫直前まで育っても無銭飲食された挙句、ベランダを汚されたまま退店されてしまいます。

せっかく育てた葉モノ野菜、おいしく頂きたいので100均で簡単に行える防鳥対策を行いました。

購入したものは以下の通りとなります。

防鳥ネット ・・・ 100円

とりあえず一番大きいサイズのモノを入手しました。

ワイヤーネット ・・・ 200円×2枚

ガーデンスタンドは2段式ですのでそこそこ大きいワイヤーネットを選びました。

すだれ用フック ・・・ 100×2袋

夏の定番、ベランダのサッシ等に取り付けるすだれ用フック2個入りを2袋

※その他、過去に購入済みのタイラップを使用しています

まず、ガーデンスタンドにワイヤーネットをタイラップで固定します。

念のため、2段式のガーデンスタンドの上段、下段両方に数か所固定します。

ガーデンスタンドにワイヤーネットの取付が終わったら、部屋のサッシに防鳥ネットを取付けるため、すだれ用フックを取付けます。

本当は2個でも十分かもしれませんが、念のため3個で固定します。

すだれ用フックに防鳥ネットを取付けたら、今度は防鳥ネットの下部をガーデンスタンド下段にタイラップで固定します。

一応、これで防鳥対策としては終わりなのですが、ネットの余った部分が左右にビラビラを不格好ですので、少し折り畳みワイヤーネットにタイラップで固定します。

これで完成です。

プランターへのアクセス(取出し)はすだれ用フックからネットを外せば済むため、管理も簡単かと思いますが・・・?

とりあえず、最初の小松菜・ほうれん草収穫までコレで運用してみようと思います。

(M)

どうも、まさです。

久しぶりの更新となります。

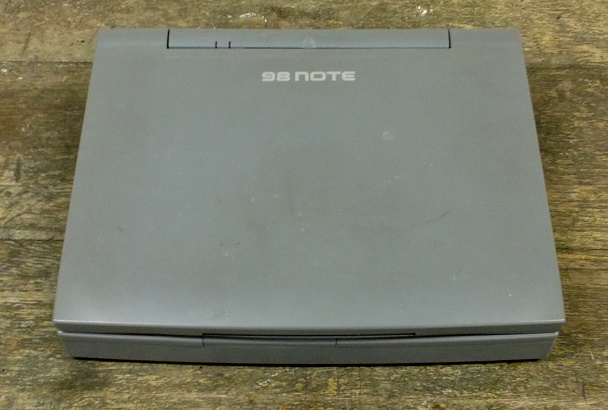

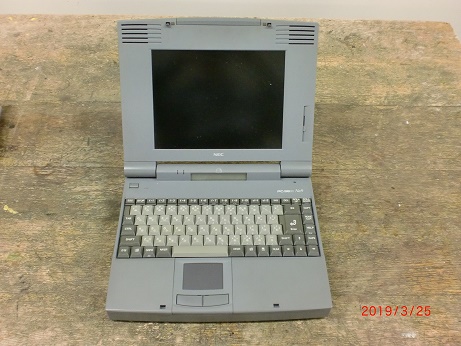

今回は友人より譲っていただいたNEC製ノートPC「PC-9821Na9」の動作確認を行いました。

本機はWindows95初期の時代ののPCとなりますが、FDDドライブとACアダプタのみ欠品だったため、オークション等で追加購入しました。

最近のレトロPCブーム?のせいか、高額品が結構ありましたがいい具合に上位機種のNa13ジャンク品を見つけ、有り難いことに5,000円しないで購入できました。

※なお、詳しいスペックについてはグーグル先生に聞いてください・・・

本当なら、パーツをニコイチにしてより高スペックのノートを生き残られたいのですが、ジャンク購入の「Na13」ですが、液晶はビネガーシンドロームが発生、キーボードはボロボロでテープで張り付けている状態、内部フレーム等を目視するとあちこちに錆が発生していますので、破損個所の少ないNa9にFDD、ACアダプタを移植(というほどではないが)して復旧します。

まず、Na9にACアダプタをさし電源投入、液晶とHDDに問題がないことを確認します。

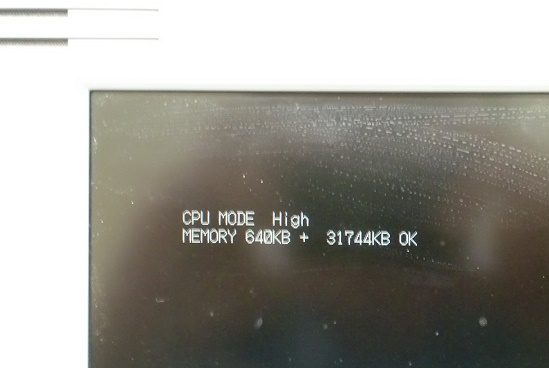

「ピコッ」というお馴染みの起動音(POSTチェック)と同時にメモリカウントを開始し・・・メモリ増設がされてますね、標準が16MB仕様だったと思いますが+16MB増設でしょうか?

HDDのモーター駆動音およびヘッド動作音も聞こえます、HDDに外傷はないようです。

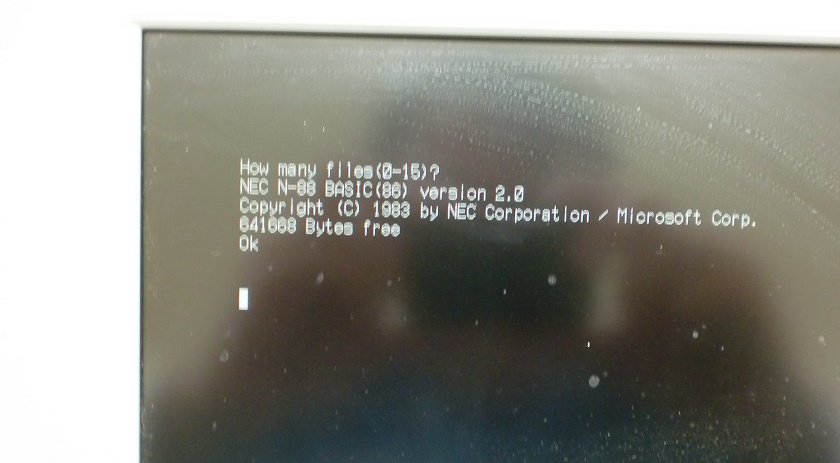

しばらくするとROM-BASIC画面が表示されますのでHDDの中身はからのようです。

液晶下の各種インジケータも・・・バッテリー充電アイコンがおかしいですね、ドット抜けでしょうか?

まぁ、20年以上前の製品ですのでバッテリーは使い物にならないでしょうし、そもそもFDDとの排他利用ですので使うことはまずありませんが。

続けてバッテリーとFDDを入替えて、FDDが死んでいないか確認します。

とは言っても、起動ディスクの準備ができませんでしたので、モーターとヘッドが動作するかダミーディスクを挿入しての確認のみになりますが・・・

ついでにNa13に搭載されていたHDDの動作確認も行います。

耳をすますとモータ音とヘッドの動作音が聞こえます、念のため数回リセットし確認しました。

HDDも同様に大丈夫のようです。

そのまま片付けてもいいのですが、FDDは貴重品ですので一度取外します。

本体裏面のロックを外し、リジェクトレバーをスライドします・・・変な引っ掛かりが?

力ずくで引っこ抜きます。

!!事故発生!!

FDDブラケット破損!

違和感があった時点でやめりゃいいのに・・・次回、ブラケット修理記事となります。

<<おまけ>>

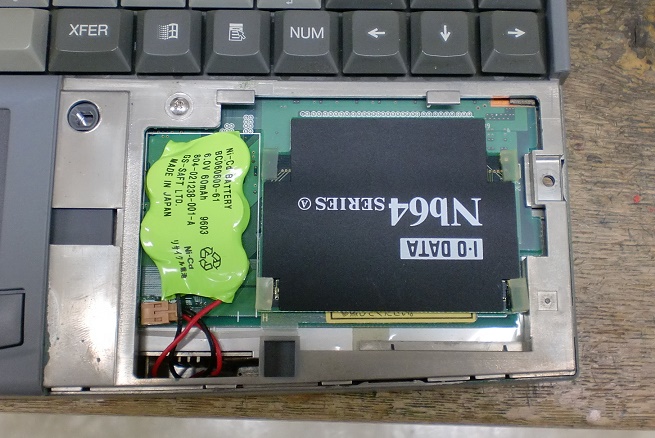

増設メモリはIOデータ製でした。

・・・64表記があるから+64MB増設なのでは?

(M)

遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。

今年もヨシノローテックをよろしくお願いします。

「そろそろジャガイモを植える季節です。」

個人的なアレですが、ワタシは植える2~3週間前から肥料散布や天地返しなど土壌作りをはじめます。

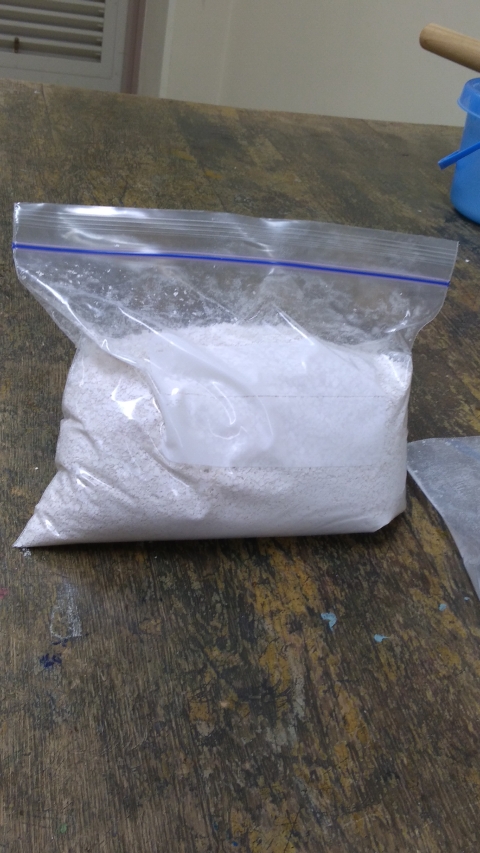

その際にそこそこの量の石灰をまいているのですが、この石灰、毎回自作しております。

・・・卵の殻でね。

借りている家庭菜園は住宅街のド真ん中にあるため、卵の殻をそのままバラ撒くとゴミをぶちまけているようにみえますので、粉末状にして散布しています。

粉末状にしてしまえば、遠目に見ても「肥料を蒔いてる」ように見えますし、保管時もかさばりません。

(近所のホームセンターで売ってる石灰は量が多すぎて保管に困る)

ゴリゴリ、ゴリゴリと磨り潰していきます。

・・・怪しい白い粉末、940g完成。

100均の同石灰は500g100円(税別)ですので約3時間で2袋分ですか。

今更ですが、なんとなく損をしているような?

半自動化でも検討しますか、ムダに凝った仕様で。

(M)

こんにちは。会長です。

大分月日が過ぎてしまいましたが、久しぶりのプチ更新ということで昨年12月22日に開催された鉄道模型運転会の模様をお伝えします。(遅…)

今回は初めての武蔵野市での公開ということで、過去最大の線路長にしました。

が、逆に場所や机も広いのであまり凄さが感じられず・・・ですね。

テーマは三鷹に合わせて「東西線、総武線」です。

おなじみのメルクリンもちょこっとだけ出しました。

一般の方も数十人来場されにぎやかに過ごす事ができました。

次回は春頃に実施予定です。

また本ホームページで事前にアナウンスしたいと思います。

(K)