こんにちは。かいちょうです。

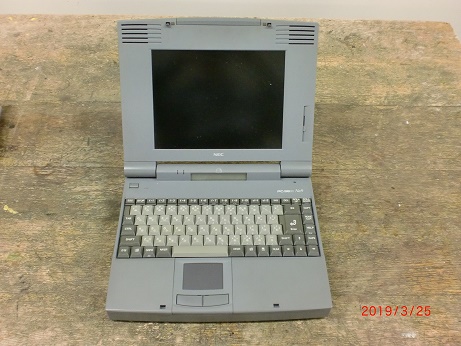

タイトルからして悲しいですが、引き続きRa40の修理にチャレンジです。

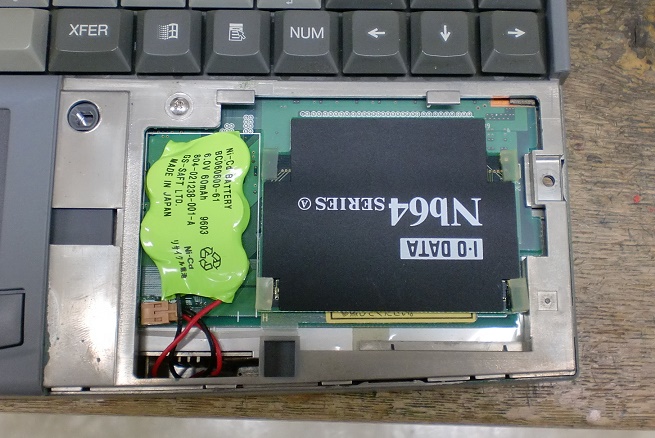

もう考えられる、打てる手が少なくなってきていますが、マサ氏のアドバイスで電源部コネクタの半田つけなおしをしてみます。まずは筐体から基板を外します。最後期のRaは非常に合理的な設計になっていて、ドライバで2本ねじを緩めるとメイン基板上のものをすべて取り外すことができます。

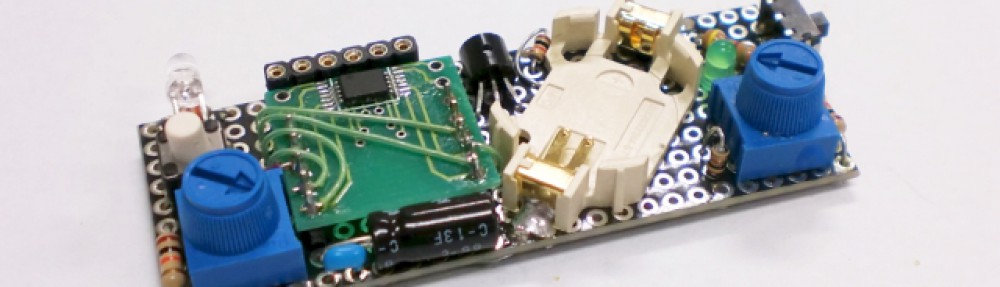

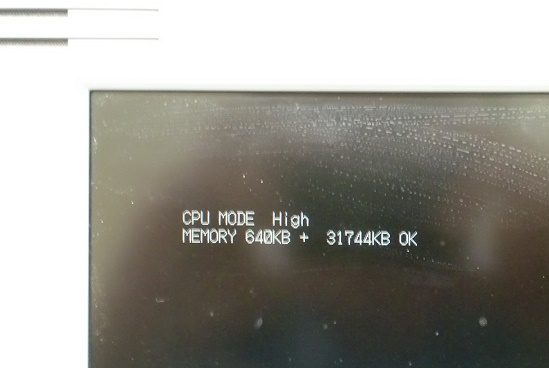

以前コンデンサ交換修理していたPC-98DOと比べ物にならないほど高密度になった基板です。

私の30Wでは能力不足気味で中々半田が溶けてくれません。

おそらくこの世代だと6層にもうなっていると思いますが、現熱的には層数が多いほど熱が逃げやすいかな・・・。

でも熱量が多い半田ゴテだと故障を悪化させるかもしれないというのがジレンマです。

ようやく全部半田当てなおしをしたのですが・・・現象は変わらず・・・。

最後の手段・・・ということで、以下4点をやってみました。

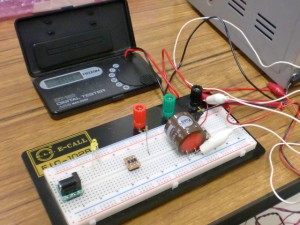

・基板上ヒューズ確認 : 1か所ありましたが導通しており関係なさそう

・コンデンサ液漏れ確認 : メインもCPU基板側も怪しいところはないが、経年からして容量抜けはありそう

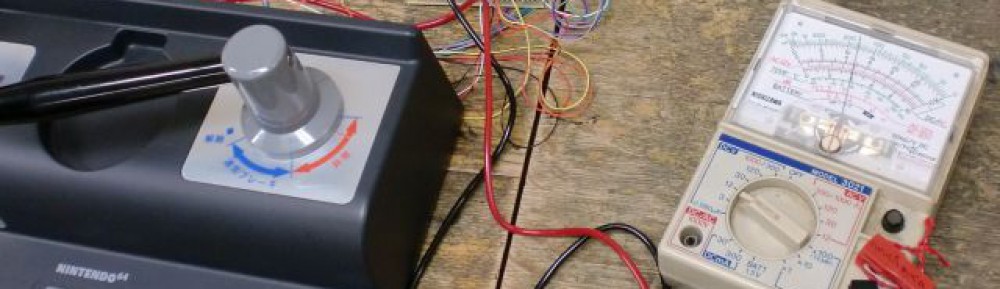

・電源電圧確認 : テスタで+3.3V, +5, +12, -12Vを測定。に多少誤差があったが、電源交換してもダメなので可能性薄い

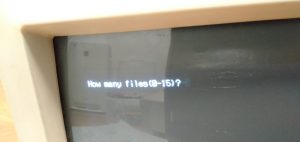

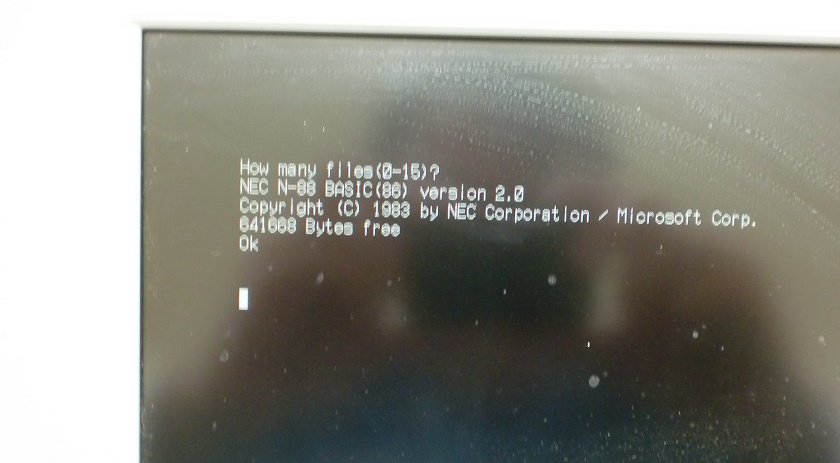

・強制電源ON : 電源/HDD LEDが点灯するだけで何も動かず・・・BIOSが走っている気配もありません

以前、雷で故障して廃棄したPC-9821Cx13も似たような雰囲気だったので・・・スタンバイ制御系サブチップかメイン系チップに深刻なダメージがあったのかもしれません。

最後の望みとしては電解コンデンサ容量抜けによる起動不能という可能性ですが・・・全交換はとても労力が掛かる上、ダメだった時の精神的ダメージが大きいので二の足を踏んでいます。。。

本機はFreeBSDサーバとして稼働させていて、2T+300GBのHDDにたっぷりデータがあるのでこのままいつまでも死なせておくわけにいきません。

代替機調達か最後の希望に賭けるか早急に判断しなければと思っています。

(K)