こんにちは。かいちょうです。

今回のプチ報告は TOMIXの旧型信号機(5035)の解体解析を取り上げたいと思います。

今まで信号機は持っていなかったのですが、鉄道模型運転会を実施している時に信号機や踏切があると情景としてよいなと思い、最近ヤフオクで手に入れました。

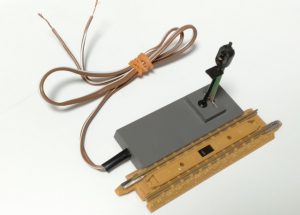

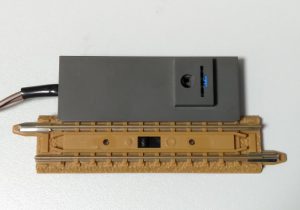

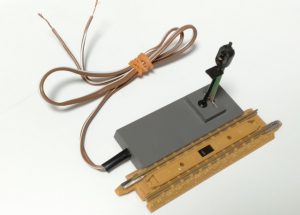

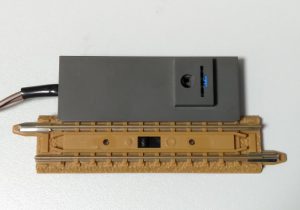

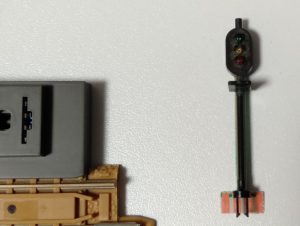

現物がこちら。すでにお分かりのように、レールが茶色道床なので30年近く前の逸品です。年代物を手に入れるのがお約束になっている今日この頃。

現物がこちら。すでにお分かりのように、レールが茶色道床なので30年近く前の逸品です。年代物を手に入れるのがお約束になっている今日この頃。

確か、列車が正方向から侵入すると赤信号に変わり、一定時間後に黄色→青と変化する仕様だったはず・・・。ただ、取説がないのでぴよっと出ている線にどんな電圧を掛ければよいのかわかりません。

前々から内部の構造にも興味があったので、配線の正体を確認することもかねてばらしてみたいと思います。

線路部分がこちら。真ん中にスライドスイッチ、左右に穴があります。この穴で光学的に列車の通過を判断していたと思われます。

線路部分がこちら。真ん中にスライドスイッチ、左右に穴があります。この穴で光学的に列車の通過を判断していたと思われます。

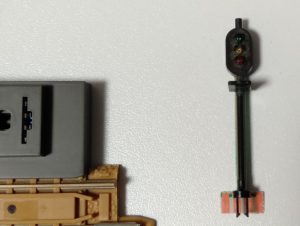

信号機部分。非常によく作られていて、信号機の電気的結線部分はフラットケーブル状になっていました。信号自体は青、黄、赤の三灯式で、配線が4本なのでアノードかカソードコモンになっていると考えられます。

信号機部分。非常によく作られていて、信号機の電気的結線部分はフラットケーブル状になっていました。信号自体は青、黄、赤の三灯式で、配線が4本なのでアノードかカソードコモンになっていると考えられます。

裏面の様子、既に二本ビスを外してしまっていますが、鉄板で線路と回路基板部分が覆われています。簡単に取れるので外してみると

裏面の様子、既に二本ビスを外してしまっていますが、鉄板で線路と回路基板部分が覆われています。簡単に取れるので外してみると

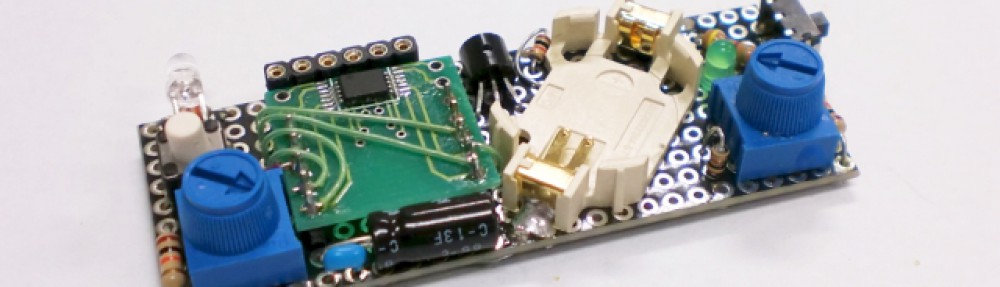

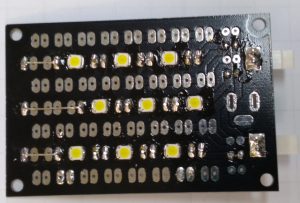

基板とご対面することができます。スライドスイッチ部は基板に直接パターンが刻まれ、金属片が直接基板に接触していることがわかります。線路からの信号をとる小さな銅バネも見えます。小さな部品が多いので注意が必要です。配線の関係が分かるように信号機部もひっくり返してみました。

基板とご対面することができます。スライドスイッチ部は基板に直接パターンが刻まれ、金属片が直接基板に接触していることがわかります。線路からの信号をとる小さな銅バネも見えます。小さな部品が多いので注意が必要です。配線の関係が分かるように信号機部もひっくり返してみました。

基板をもう少し詳しく見ていきましょう。

基板は両面ですが、非常にシンプルなので目でも回路が十分追えます。

基板は両面ですが、非常にシンプルなので目でも回路が十分追えます。

主要な部品はフォトカプラ、4000シリーズのロジックICであとはスイッチ用のトランジスタのように見えます。4000シリーズのロジックはそれぞれ4584(インバータ), 4081(ANDゲート)で、カプラも含めて捺印から東芝製に見えますね。

恐らく、線路の電圧をフォトカプラで取って進行方向を確認。逆方向なら常に赤。正方向なら光学式センサからの信号で列車通過後、一定期間ごとに赤、黄、青のステートとなるように組んでいるものと思われます。スライドスイッチは一定期間の時間を切り替える機能だった記憶があるので、多分、CRの充放電の時定数が変わるのではないかなと推測しました。

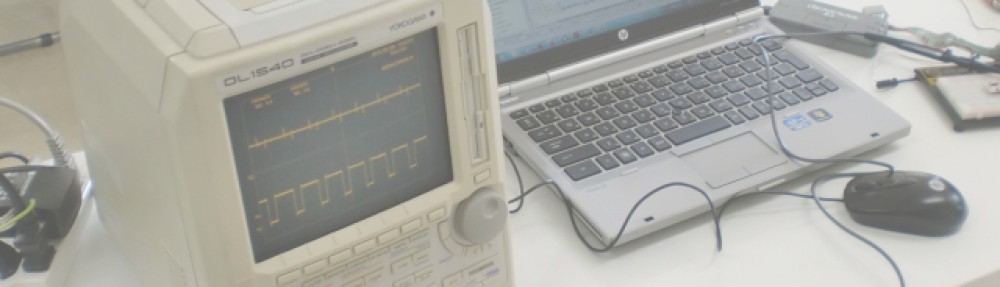

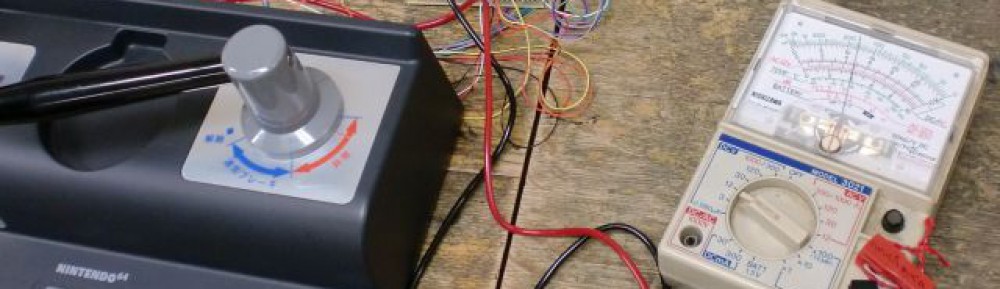

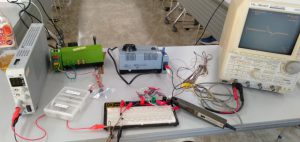

謎だった外への配線はテスタで追ってみるとロジックICの電源にそのまま入っているので外部電源であることが分かりました。データシートからIC電源電圧範囲は3V~18Vなので、10Vもかければ十分動くと予想、さっそく元のように組み上げて動かしてみます。

またしても登場の西武5000系レッドアロー号。DCCの実験用として手近にあるのでよく登場するのですが、なかなかDCCの実験には投入されず、こういうちょい役が多い。。。信号機とほぼ同時期の製品なのでそろそろこちらもメンテナンスしなければ・・・

安定化電源でゆっくり電流制限を掛けて電圧を持ち上げると信号機が点灯し始めました。がしかし・・・何かおかしい。線路に走行用電圧を加えても、信号機に車両を通過させても全く信号機が変わりません。

壊れているのかな・・・電源は間違いないはずなのですが・・・。

これ以上の解析はテスタで虱潰しに見ていくとかしないとできないので、別の機会にしたいと思います。ちゃんとは動いていませんが、オブジェとしての役割は果たせそうなので、とりあえず次回の鉄道模型走行会で出してみようかな・・・。

(K)

一見、何も問題ないように見えますが・・・

一見、何も問題ないように見えますが・・・

頭を見ると実はバンパーが取れてしまっています。この部分はメッキ調のパーツなので外れると少しダサい・・・。というか、よく見るとバンパーが最も外に張り出している部品なのに取り付け部分が細くてぶつけるとすぐに折れそうな構造・・・。

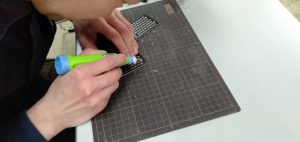

頭を見ると実はバンパーが取れてしまっています。この部分はメッキ調のパーツなので外れると少しダサい・・・。というか、よく見るとバンパーが最も外に張り出している部品なのに取り付け部分が細くてぶつけるとすぐに折れそうな構造・・・。 今回使うのはセメダインX。いつ買ったか忘れてしまいましたが、数々の部品を直してきた頼もしい接着剤です。

今回使うのはセメダインX。いつ買ったか忘れてしまいましたが、数々の部品を直してきた頼もしい接着剤です。