こんにちは。かいちょうです。

今日はいつもの工作ではなく、PCのSSD化, メモリ増強の模様をお伝えしようと思います。

コミケの準備が間に合わなくなって現実逃避・・・ではありません。

頼まれてどうしてもやらなあかんくなったんです。

今回ターゲットとしているはHPのHP-1000ノートです。

もともとこのマシンは第三世代 Core i3, メモリ DDR3 4G, 300GB HDDでWindows8で動いてましたが、

Windows10に上げてから暫くしてから非常に操作が重たくなったという苦情が家族から出ていました。

Windows11も出る最中、置き換えるというのも手だったのですが、それほど重たい作業もしないということだったので、

延命をする方向にしました。

オーソドックスにHDDのSSD化、メモリ増設でパワーアップし、Windows10のクリーンインストールでリフレッシュさせてみたいと思います。

こちらがターゲットのHP 1000です。下半分しか映っていないのは画面に自分の姿がうつるため。

かいちょが使っているHP 2560pよりもちょっと新しいですが殆ど同世代です。

裏面は非常にシンプルでバッテリーを外すとメモリやハードディスクスロットがネジ二本で取り出せます。早速メモリを増設します。

メモリはDDR3-1600の4GBをチョイスしました。

メモリはDDR3-1600の4GBをチョイスしました。

まだ探せば辛うじて新品も見つかりますが、もうこの世代に新品もどうかなっと思い、中古の4GBをゲットしてきました。税抜き1199円也。

一応、保証付きメモリですが、先例があるのでmemtest86で全領域テストを行い、OKを確認しました。

続いてHDDです。もう一枚、タイルのようになっている部分のネジを外し、爪が掛かっている部分を慎重に外すとHGSTのSATAドライブが出てきました。このスロットにはDVDドライブベイへのSATAラインもあり、バックアップ保持用電池(CR2032)もありかなり窮屈です。それでも、パラレルATAドライブ時代よりは大分スッキリしていて、SATAが求められていた背景とその効果が感じられました。

こちらは新品のKingstonの480GB SSDドライブをチョイスしました。こちらは仮装着の様子を写したものです。

でも、このハードディスク交換が鬼門でした。

実際はクローン作製がうまくいかない・・・というところでしたが・・・。

当初、EaseUS todo backupを使おうとしたのですが、最近のfreeバージョンはクローン機能はfree範囲ではなくなったようであえなく断念。

次にMacrium Reflect Free Editionを使ったのですが、これだと何故からRecovery領域からの起動ができない現象が発生しました。

二時間以上かかるクローン作製を何度も実施し、diskinitでステータスを確認したり、変更したりしてもうまくいかないので、最後はAcronis True Image 2021 ( for Crucial )を使ってクローンを作りました。

※for Crucialを使うために、一度 CrucialのSSDを経由してクローンするという手間も時間も二倍かかる手順を使うハメに。。。

ともかくも、これでRecovery領域からも起動はできるようになりました。

が、結局Windows8のリカバリにはなぜか失敗する状態なので、Windows10のリフレッシュを実施して代替としました。

結果、HDD換装、メモリ増設、リフレッシュに1週間以上、合計20時間ぐらいかかりました。最近の(でもないですが)パソコンでここまで苦労するのは久しぶりです。

でも、これで物理的に故障が発生しなければWindows10のサポートが切れる2025年まではいけそうです。

自分自身のノートもデスクトップもそろそろ置き換えが迫ってきているので、少しずつ置き換えを考えなければっと思っているところですが、その前に、故障して運用停止中のPC-98サーバ君の復旧が・・・もっとまえに、コミケが・・・。

今日はこの辺で

(K)

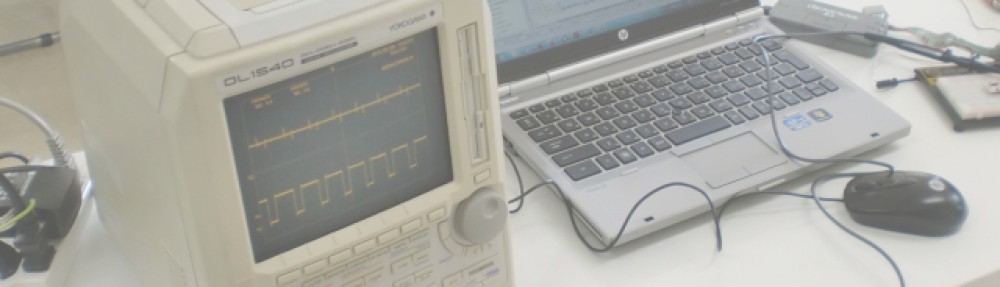

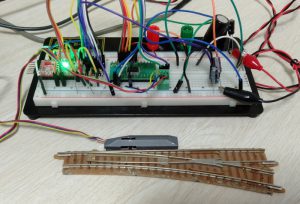

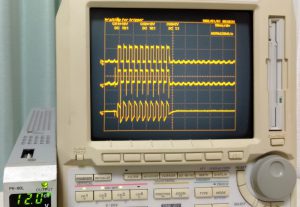

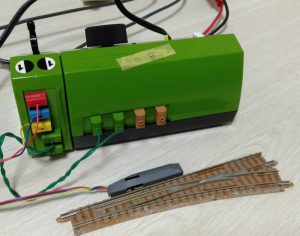

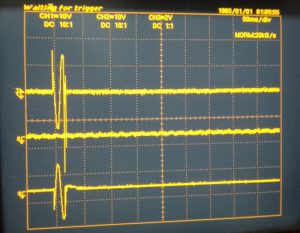

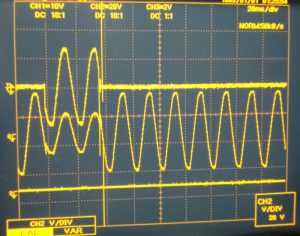

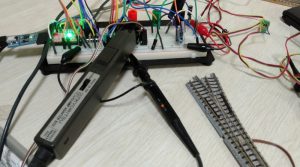

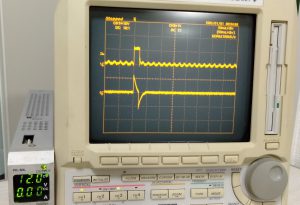

早速動かしたときの波形が次の通りです。電圧はTOMIXのコントローラに会わせて12Vとし、TOMIXのポイント切り替え機と同じくらいの20ms励磁を行いました。こちらはすんなり動いてくれます。切り替えもスムーズです。流れる電流も小さいので、旧世代の3線式に比べて小さいエネルギーで動いてくれる設計になっていると言えますね。

早速動かしたときの波形が次の通りです。電圧はTOMIXのコントローラに会わせて12Vとし、TOMIXのポイント切り替え機と同じくらいの20ms励磁を行いました。こちらはすんなり動いてくれます。切り替えもスムーズです。流れる電流も小さいので、旧世代の3線式に比べて小さいエネルギーで動いてくれる設計になっていると言えますね。 電流波形はAC測定用CTなのであくまでも参考です。(おそらく正しくないでしょう)

電流波形はAC測定用CTなのであくまでも参考です。(おそらく正しくないでしょう)