こんにちは。かいちょうです。

今回は新旧DCC基板の動作を比較したいと思います。

旧とは以前に頒布していた78K0S/KU1+を使ったファンクションデコーダでこちらの技法で取り上げているものです。

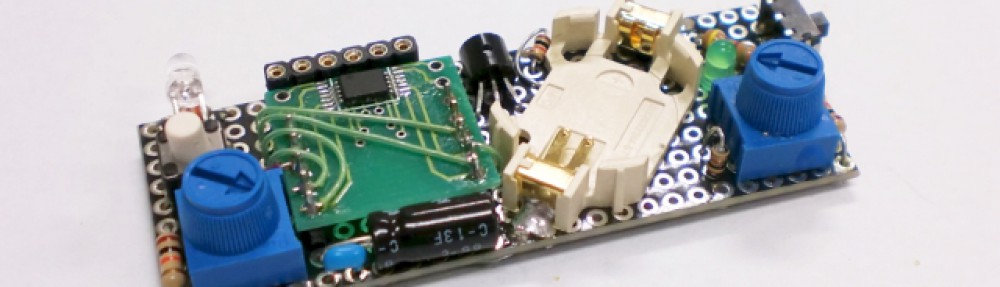

新は現在開発中のRL78/G11を使った室内灯一体型のファンクションデコーダで、ちょっと前のプチ活動報告でプログラムの移植が進んだと報告をしたものになります。

比較項目は「室内灯輝度」と「最低動作電圧」で見てみようと思います。

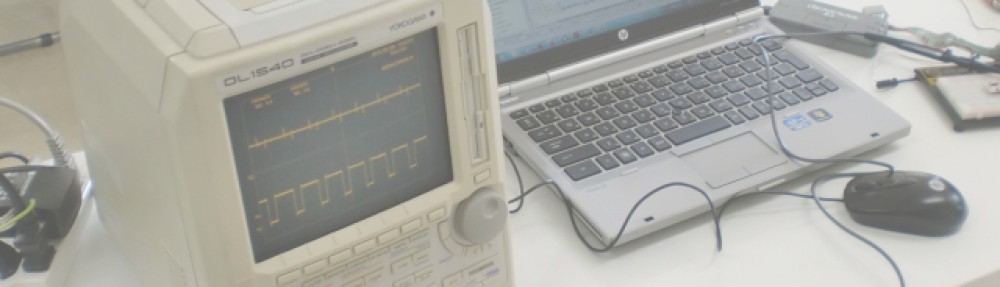

テストベンチはいつものこちら

DCCネタでは最早お約束になりつつあるTOMIXの旧製品西武レッドアローです。

現車は西武引退後に車体だけ富山地方鉄道に譲渡、まだ走っている。一方の西武では後継のNRAが既に置き換え開始されている。模型としても約30年前の古い製品だが、当方ではまだ現役でテストベンチとしてコキ使われている。

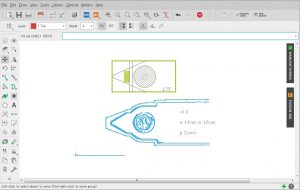

早速組み込んでいきます。元々RL78/G11のファンクションデコーダは小型の室内灯として開発したので、西武レッドアローには幅があっていません。また、柱も貫通できません。今回はお試しなのでちょっと無理やり入れてしまいます。集電スプリングがない方は支えがないので、テープで固定。幅の合わないスプリングはちょっと曲げて床板を通します。無理繰り。

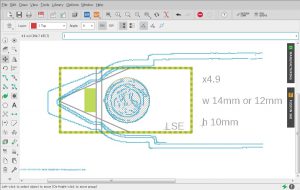

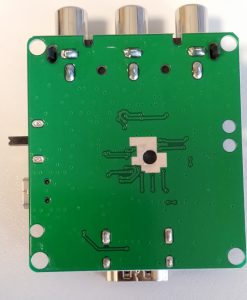

RL78/G11で新設計した室内灯一体型ファンクションデコーダ。チップ型LEDを基板上に4つ約23.5mm間隔で配置できるが、試作品で手抜きしたので実は2つしかつけてない。。。

組み込み終わったところで早速規定電圧での光を見てみましょう。安定化電源から線路電圧上限の12Vを印加してみます。右が旧デコーダ78K0S/KU1+、左が新RL78/G11です。 78K0Sは室内灯をTOMIX純正品改造品(高輝度砲弾型LEDに交換したもの)としておりプリズムがあります。RL78/G11は室内灯一体でプリズムはありません。

78K0Sは室内灯をTOMIX純正品改造品(高輝度砲弾型LEDに交換したもの)としておりプリズムがあります。RL78/G11は室内灯一体でプリズムはありません。

LED 1個あたりの電流値はどちらも20mAですが、K0S側は調光をしていることもありますが、元が1灯なので、やや暗めになっていますね。対するRL78/G11側は明るすぎて白とびするぐらいですね。光量は多いのですが、間隔が広いのとプリズムがないので間が暗いという状態ですかね。

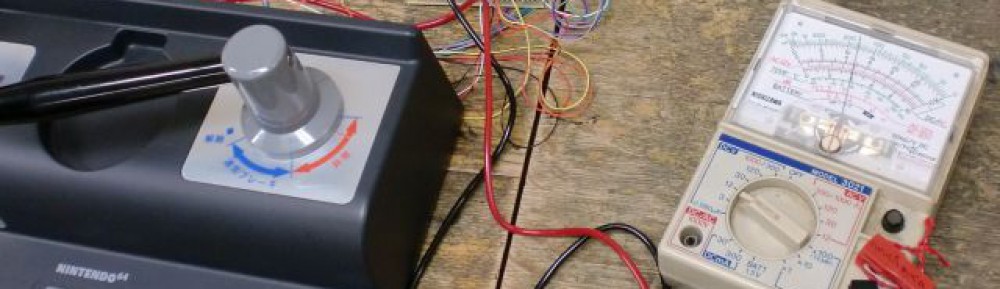

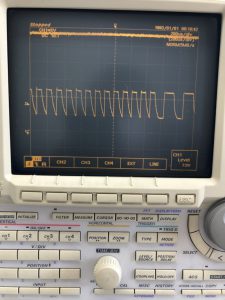

続いて最低動作電圧を測定してみます。やり方は簡単。12Vから電圧を徐々に下げていってLEDの光が見えなくなる寸前のところを最低動作電圧として記録(写真)します。最初に落ちた(消灯した)のはやはり78K0Sの方で4.69V。LEDが一定の明るさからいきなりバスンと消灯するので起因は78K0SのLVD機能(リセット)でマイコンが停止したことに因ると思われます。

続いて最低動作電圧を測定してみます。やり方は簡単。12Vから電圧を徐々に下げていってLEDの光が見えなくなる寸前のところを最低動作電圧として記録(写真)します。最初に落ちた(消灯した)のはやはり78K0Sの方で4.69V。LEDが一定の明るさからいきなりバスンと消灯するので起因は78K0SのLVD機能(リセット)でマイコンが停止したことに因ると思われます。

対するRL78/G11は3.82Vまで光が見えました。光が最早見えないレベルなので、LEDのVFを電源が超えられなくなって消えたのか、マイコンのLVD機能で停止したことによるのか判別できないレベルです。(実際、白色LEDの順方向VFは3V以上が定格で、間にダイオードブリッジやデジタルトランジスタも入っているのでその損失を考えるとこのレベルが限界だと思っていました)

対するRL78/G11は3.82Vまで光が見えました。光が最早見えないレベルなので、LEDのVFを電源が超えられなくなって消えたのか、マイコンのLVD機能で停止したことによるのか判別できないレベルです。(実際、白色LEDの順方向VFは3V以上が定格で、間にダイオードブリッジやデジタルトランジスタも入っているのでその損失を考えるとこのレベルが限界だと思っていました)

78K0SとRL78は両方とも8MHzで動作していますが、RL78の方が低電圧まで8MHzで回るため、LVDの電圧設定が低めになっています。下の電圧まで動くということは、離線によるちらつきにも影響が出るため、RL78/G11の室内灯の方がチラつかなくなると思われます。

ただ、RL78を使った室内灯にも課題がないわけではありません。最初に書いたとおり、LEDの間隔が広すぎるようなのでもう少し狭い間隔で配置するかプリズムを設置して光の広がりを持たせる工夫が必要に見えます。また1枚あたりの消費電流の問題もあります。

マイコン自体は低消費なのですが、室内灯の実現方式をプリズムなしの複数個実装(現在の基板だと4個)にしたので、単純に20mAでLEDを点灯させるとフル実装で80mA/1枚という電流になってしまいます。確かTOMIXの電球型室内灯の設計が60mAなので、それを遥かに凌ぐ大電流です。長大編成だと私の持っている古い低能力のコントローラ(TOMIX 5001 0.3A)だと耐え切れません。

車内の輝度を確保しながらも、1個あたりのLEDの電流を削減する必要がありそうです。

おっと、プチ工作なのに記事に熱が入ってしまいました。

今回はこの辺で。

(K)