こんにちは。かいちょうです。

今日は久しぶりにプチではない通常の活動報告ができることになりました。

使わせていただいているコミュニティセンタが6月から使えることになったためです。

今年2月以来の本格的な(?)活動を行いました。

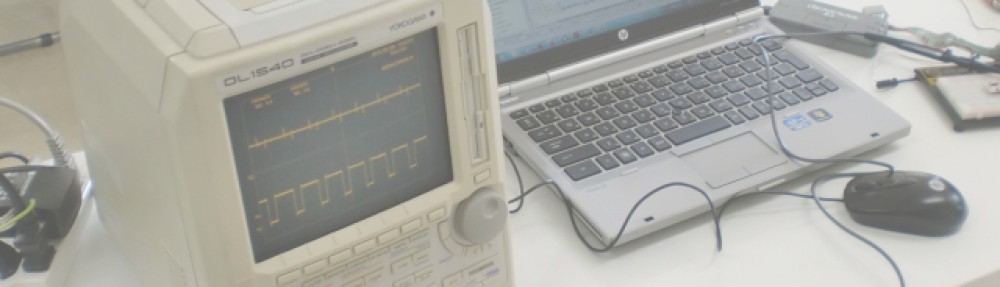

今回のネタはDCC。数週間前にプチ活動として実験を行いましたが、その時におかしな動作をしていたので、今日はオシロで解析をすることにしました。

問題が生じるのはコマンドステーションがアナログ機を制御(アドレス0)するときで、速度を変えるとなぜかちらつきが出るという現象が出ていました。

アナログ機の運転は波形の一部をストレッチ(伸ばす)ことで実現していますが、この長い波形が原因になっていると予想。

ただ、78K0S/KU1+のデコーダでは全く問題がなかったので、何がおかしいのか波形みないとわかりません。

さっそく、マサ氏に協力してもらって解析をします。

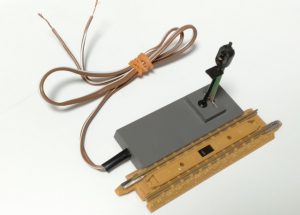

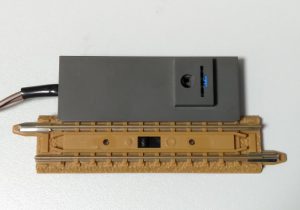

実験のシステムは至ってシンプルです。

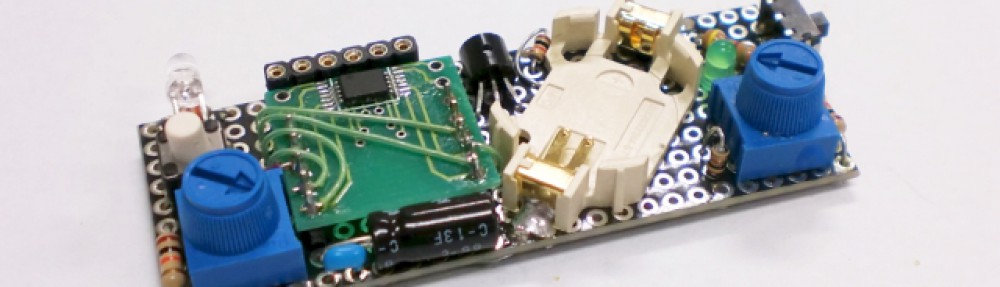

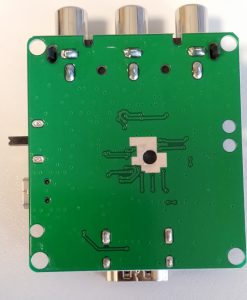

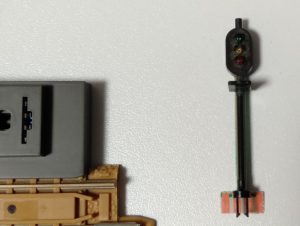

KATOのDCCコマンドステーションにターゲットのRL78/G11 DCC基板接続します。

基板には事前にマサ氏がデバッグピンを半田でつけてくれたので、オシロのプローブでつまむだけです。

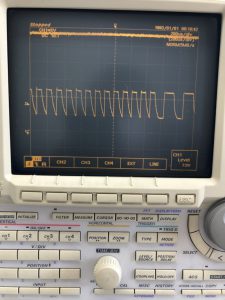

線路の全波整流後の波形(+12V)を見ると、本来はフラットになっていなければいけないのにDCCの波形が中途半端に入り込んでいることが分かりました。拡大してみたのがこちら。

+12VがLEDの電源にもなっているので、これではストレッチ波形だとちらつくわけです。

急遽もう1枚組み立てるとこちらは問題となる波形が出ません。どうも、最初の基板はブリッジダイオードICの中が破損しているようでした。

元の基板もダイオードを交換すると問題波形は出なくなりました。理由はわかりませんが、壊していたようですね。

とりあえず分かったのでめでたしめでたしです。

まだ以前と全く同じようにコミュニティセンタを使える訳ではありませんが、今後も状況を見ながら、そしてコロナ対策をしながら集まって実施する活動も進めたいと考えています。

今回はこの辺で

(K)