こんにちは。かいちょうです。

コミケ参加が決まって大わらわな中ですが、時間を見繕って、作成したヘッドライトユニットの簡単なご紹介と塗装の進捗をお見せしたいと思います。

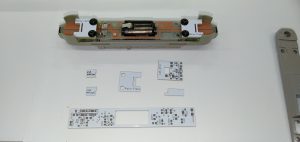

純正のヘッドライトユニットは緑色LEDでテールランプなしだったのですが、これでは悲しいので新規に基板を起こすことにしました。

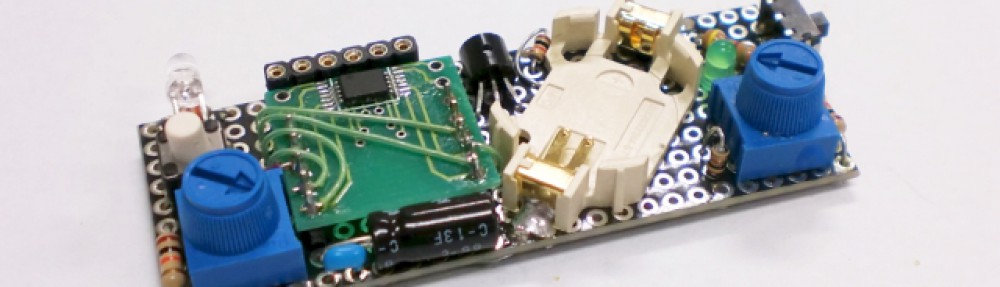

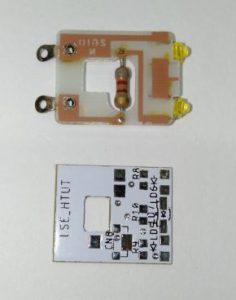

で、作成したのが下の基板です。

まだ基板だけの状態で部品を実装していませんが、こちらにLアングルの白色LEDと赤色LEDを搭載することを想定しています。

制御はこの基板ではなく、車体上部に取り付ける室内灯付きデコーダから行う構成です。

そちらも後日ご紹介したいと思います。

さて、塗装の進捗ですが、最初のシートはマスクをしたのですが、塗料の浸透が激しい上、めんどくさいこともあり、二枚目以降はマスクせずにダイレクトに塗っています。

本当は通路部分とかは別色にしようかと思っていたのですが、車外からはあまり見えないのでいいかな・・・っと。

どっちの方が綺麗に仕上がるかはあとでわかる!っということでどんどん進めます。

このペースで間に合うのか???

今日はこの辺で。

(K)