こんにちは。かいちょうです。

前回、PC-KD854nのコンデンサ調査のために基板を外したりしていたところ、表示がずれてしまったことを書きましたが、今日はその修正を試みます。

今回は前回以上の危険を伴います。前回は電荷が抜けきった頃合いを見計らって分解したのですが、今回は電源入れて・・・表示させながらじゃないと調整できないので・・・。

まず何が起きているかをおさらいします。

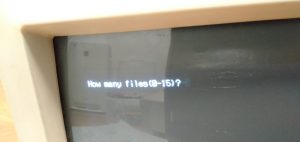

あれ?なんか変だと思う人はPC-98好きですね

こちらが問題の症状。PC-98DOのROMベーシックが起動したところですが、お決まりの”How many files(0-15)?”がなんか”ny files(0-15)?”とかなっていて、最初の方が削れています。よく見るとmanyの”n”あたりにHowが重なって写っているように見えます。

前回も書きましたが、水平同期の描画開始タイミングがずれて、左側が重なって描画されてしまっているようです。昔のテレビの知識だとこの辺はディスプレイに入っているトリマ(可変抵抗)を弄れば元に戻せたはず・・・。

ということで一旦電源を切って可変抵抗の位置を確認します。ここからがコワイ。。。感電しないように気を付けながら筐体を開けます。

感覚としてはこの描画位置関連の調整は電子銃基板にあったような記憶があります。電子銃基板は一番出っ張ったところにあるのでアクセスしやすく、感電のリスクは低い・・・と思いながら見てみます。

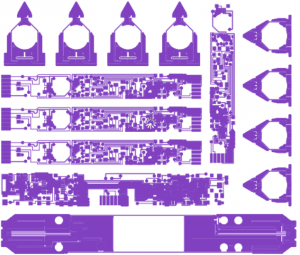

電子銃基板右側

電子銃基板左側

うぅ、残念ながらR, G, Bのコントラスト調整やバイアス調整しかない・・・。この辺は水平信号にはかかわっていないようです。PC-KD854nの構造からディスプレイケーブルの信号は一度全部電子銃基板側に入っているのですが、お目当ての水平位置関係はどうやらアクセスしにくいメイン基板側にあるようです。フライバックトランスの近くとかだったら・・・やだな。

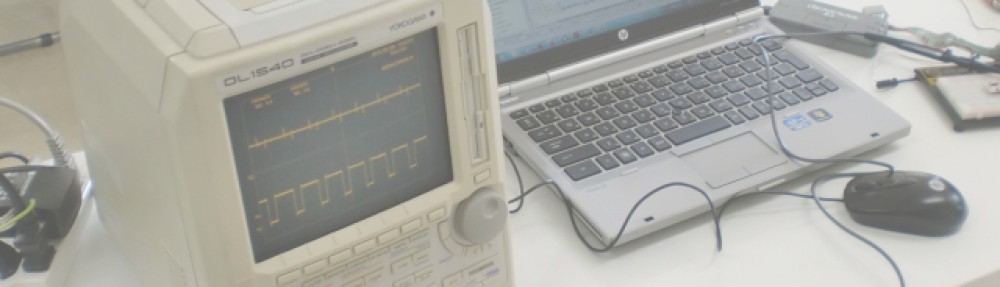

メインボード側調整トリマ

そしてようやく見つけました。ブラウン管面の左側直下。フライバックとは反対側ですが、アクセスしにくいなぁ。回路上必要なかったのか、いくつかのトリマは未実装でした。関連しそうなのはH.HOLDとH.PHASEになります。H.HOLDが水平同期信号っぽいので、まず弄ってみます。CRTは明らかに絶縁されていないと思われるので、本当は非金属のドライバで調整を実施するべきなのですが、我が家には非金属ドライバがない!・・・持ち手側をゴム手袋で絶縁することにしました。(良い子は絶対マネしないように!)

描画しながら回してみると・・・あぁ、位置がずれていく・・・どうやらこれで調節できそうです。

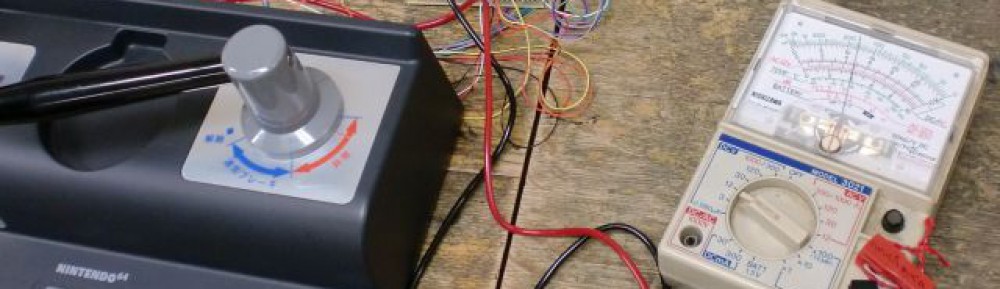

ところが・・・できた!と思って筐体を閉じたら・・・PCと同時に電源投入すると同期が取れなくなる現象が発現。。。これではだめだなぁ。

同期が取れない

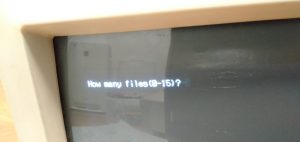

H.HOLDを右に回して位置を変更したのですが、どうも電源投入と信号入力のタイミングで同期がダメになるっぽいので、HOLDは位置を元に戻し、H.PHASE(位相)で位置を変えてみます。少しづつ回すと・・・。

位置修正後

ほらピッタリ!ということで治りました。

が、実際は温度依存性があるみたいで、温度が低いと左側に寄って、高くなってくると(電源投入後しばらくすると)中央に画面が動くという状態です・・・何が悪いのかちょっと追及はできず、見えるから今回はこれでいいだろうという妥協をしました。

今回の確認でもコンデンサ液漏れ等はありませんでしたが、既に32年経過しているので当初の容量なんて全くないと思われます。また、可変抵抗も樹脂部が経年で割れているのが見えたので・・・そのうち交換しないとダメだろうなという状態。頃合いを見計らってリフレッシュ工事を考えたいと思います。

今日はこの辺で。

次回は鉄道模型に戻ります。

(K)

※お約束。本記事の内容は危険を伴うものです。記載されている情報も含め何も保証できませんので、解析、修理等を行う場合は自己責任でお願いいたします。

まぁ、Ra40も確か2000年ぐらい登場なので20年選手ですから何時逝っても仕方ないですよね。

まぁ、Ra40も確か2000年ぐらい登場なので20年選手ですから何時逝っても仕方ないですよね。

ねじは二か所なので簡単に交換できるのですが・・・交換しても電源が上がってきません。

ねじは二か所なので簡単に交換できるのですが・・・交換しても電源が上がってきません。